O cinema americano a serviço das piores causas

O cinema americano a serviço das piores causas

A soberba norte-americana não tem limites. O complexo industrial-militar que comanda a sua política externa, denunciado há muitos anos pelo Presidente Eisenhower, continua passando por cima dos direitos soberanos dos países, como está se vendo agora, com a descoberta de espionagens eletrônicas nas comunicações de diversos países com os quais os Estados Unidos têm relações diplomáticas, inclusive o Brasil e com a pressão exercida sobre países europeus para que proibissem a passagem pelos seus espaços aéreos do avião que conduzia o Presidente da Bolívia.

É este poder acima do Estado que faz dos Estados Unidos o grande fornecedor de armas para Israel, garantindo a ele as condições básicas para continuar oprimindo seus vizinhos palestinos e ameaçando com armas de destruição em massa o Irã. O lobby judaico nos Estados Unidos apenas dá a justificativa pretensamente moral para esta política.

Estas conclusões óbvias servem apenas de preâmbulo para ver como através do cinema, os Estados Unidos buscam uma justificativa para esta política de dominação. Uma análise política do cinema americano revela que mesmo naqueles filmes onde a qualidade artística é inquestionável, o viés ideológico está presente tentando justificar a supremacia de um grupo étnico - os brancos construtores da nação - sobre os negros, os índios e os amarelos.

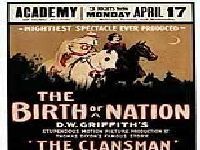

Tudo começou com o clássico do cinema mudo O Nascimento de Uma Nação (The Birth of a Nation), de 1915, de D.W. Griffith, sobre a reconstrução dos Estados Unidos depois da Guerra da Secessão. Os negros no filme são representados por atores brancos com os rostos pintados de preto, enquanto a organização racista Ku-Klux- Klan é apresentada de uma forma tão simpática, que ela usou o filme até 1970 como uma ferramenta para angariar novos associados.

A longa sequência de filmes sobre os conflitos entre brancos e índios - os faroestes - foi responsável pela criação de um gênero cinematográfico que o critico francês André Bazin definiu como o "cinema norte-americano por excelência"e permitiu o aparecimento de um dos maiores diretores de cinema dos Estados Unidos, John Ford, responsável pelos clássicos No Tempo das Diligências (Stagecoach) o Homem que Matou o Facínora (The Man Who Shot Liberty Valance) e Rastros de Ódio (The Searchers) mas que não ficou imune à visão dos colonizadores branco do oeste norte-americano, quase sempre enxergando os índios - que apenas defendiam suas terras - como "bandidos" e os soldados da Cavalaria, como os "mocinhos".

Com a segunda guerra mundial, o cinema passou a ver os japoneses como os novos vilões do cinema. Os alemães, durante algum tempo também inimigos, mas ainda assim brancos, eram mais ridicularizados do que pintados com as cores sombrias reservadas aos nipônicos. Essa visão fica explicita no filme de Raoul Walsh,Um Punhado de Bravos (Objective Burma), com Errol Flynn, onde os heróicos soldados americanos enfrentam os brutais japoneses na Birmânia.

Com o fim da guerra, os comunistas foram escolhidos com os novos inimigos e o cinema americano tratou de mostrá-los como sanguinários e sempre dispostos a solapar as bases democráticas da sociedade ocidental representada pelos Estados Unidos e seus aliados, entre os quais estavam agora o Japão e a Alemanha.

Alguns bons diretores de Hollywood trataram de explorar o assunto aproveitando a histeria anticomunista nos Estados Unidos. Alfred Hitchcock´s faria Cortina Rasgada (Torn Curtain) com Paul Newman, mas o grande filme desse filão foi Sob o Domínio do Mal (The Manchurian Candidate) com Frank Sinatra, dirigido por John Frankenheimer, sobre o um veterano da guerra da Coréia, que sofre uma lavagem cerebral e volta aos Estados Unidos para ser o agente de um plano de tomada do poder pelos comunistas.

A paranóia criada com uma possível conspiração comunista provocou tanta polêmica, principalmente depois do assassinato do Presidente Kennedy, que ele foi retirado de circulação em 1963 e só voltou a ser exibido comercialmente em 1987.

Em 2004, Jonathan Demme faria uma nova versão da história, com o mesmo título e interpretação de Denzel Washington, mas não teria tanto sucesso.

Com o fim da União Soviética, a nova "entente cordialie"com os asiáticos, principalmente a China e o crescimento da população afro-americana, os inimigos da vez passaram a ser os árabes.

Diga-se de passagem, que eles nunca foram bem vistos no cinema americano. Em 1956, Alfred Hitchcock´s zombaria dos árabes marroquinos com o seu O Homem Que Sabia Demais (The Man Who Knew Too Much), mas sempre se fazia uma distinção muito clara: os árabes eram cruéis, maus e dissimulados, como os antigos comunistas e os americanos bons e éticos.

Agora uma nova vertente está surgindo no cinema, mais adequada aos tempos atuais: os árabes continuam maus, dissimulados e cruéis, enquanto os americanos permanecem do lado do bem, mas são capazes de usar as mesmas práticas dos seus inimigos.

A defesa da democracia ocidental justifica tudo, até a tortura. Presente no Iraque e principalmente na base militar de Guantânamo, ela não era publicamente admitida. Falava-se em práticas de interrogatórios "mais duros", mas tortura mesmo contra os presos era coisa dos inimigos dos americanos, até que as imagens do que acontecia nas prisões militares do Iraque correram mundo e não puderam mais negadas.

Essa nova imagem americana se tornou explicita no cinema com os filmes da diretora Kathryn Ann Bigelow , que em 2010 ganhou o Oscar de Melhor Filme e Diretora com Guerra ao Terror (The Hurt Locker) e depois, com a Hora Mais Escura (Zero Dark Thirty), também foi indicada a estes prêmios.

No primeiro, ela cria uma grande simpatia pelo pelotão de soldados americanos, próximos a retornar ao seu país, mas que sofrem com o assédio dos "terroristas" iraquianos sempre dispostos a explodir suas bombas que põem em risco a vida de militares e civis.

As razões para a presença desses indesejados soldados no Iraque não faz parte das preocupações da diretora.

Em a A Hora Mais Escura, se trata da perseguição e morte de Osama Bin Laden. O cérebro da perseguição é uma oficial da CIA, Jessica Chastain, que justifica tudo - da tortura de presos políticos, mostrada com todo o seu realismo, passando pelo frio assassinato de homens e mulheres, até a invasão do território de um país aliado - o Paquistão - para a conquista do seu grande trunfo, a cabeça de Bom Laden.

A personagem tem a assustadora certeza de que tudo que faz é justificável pela necessidade de defender os Estados Unidos dos seus inimigos, reais ou imaginários, com o que ela parece estar interpretando o pensamento dos verdadeiros comandantes do País.

Marino Boeira é jornalista, fomrado em História pela UFRGS

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter